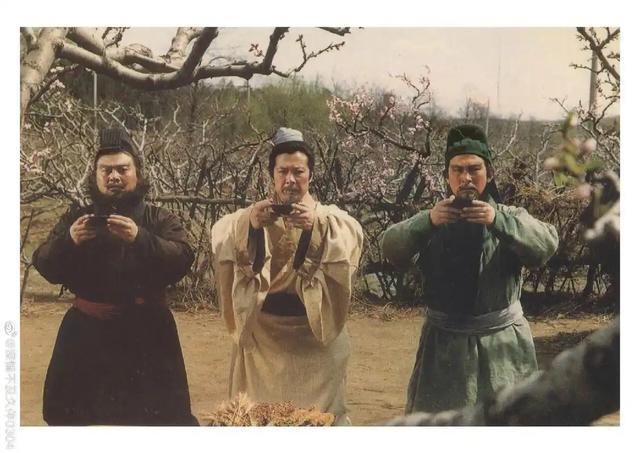

很多人看《三国演义》,都记得曹操在赤壁战前,站在船上横槊赋诗那一段,觉得这场景又霸气又有文采,但其实,这事儿正史里压根没记载,是罗贯中纯靠想象编出来的。

本来想以为这是罗贯中凭空捏造,后来发现,他其实是从苏轼的《前赤壁赋》里找的灵感 。

苏轼写 ,“方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗”、

就这么一句话,罗贯中直接给扩写成了一整段戏,还加了曹操杀劝诫者的情节,为后面赤壁打败仗埋伏笔。

罗贯中编故事有一套,虚的场景,实的历史骨

罗贯中编这段戏的时候,选了个 “倒霉蛋” 叫刘馥,说刘馥指出《短歌行》不吉利,曹操一怒之下用槊把他杀了。

但懂点三国史的都知道,刘馥根本不是这么死的。

正史里的刘馥是曹魏的大功臣,当年他单枪匹马去扬州当刺史,那会儿扬州刚经历战乱,到处是废墟。

他就慢慢安抚百姓,修水利、办学校,还把合肥城给建得固若金汤,后来张辽能在合肥打赢孙权,靠的就是刘馥打下的基础。

刘馥是建安十三年病逝的,正好跟赤壁之战同年,但绝对不是被曹操杀的。

我觉得罗贯中这么写,其实是有小心思的。

他想突出曹操 “多疑残暴” 的一面,毕竟小说得有戏剧冲突,总不能平铺直叙。

不过老版《三国演义》电视剧倒挺机灵,把被杀的人改成了一个虚构的乐师。

其实,这个改动挺聪明的,既保留了 “赋诗遭怼” 的冲突,又没瞎改真实历史人物的结局,不然懂历史的观众看了,肯定得吐槽 “这编剧没读过《三国志》吧”。

其实罗贯中写《三国演义》,一直是这么个路子 , 拿正史当骨架,再用自己的想象填肉。

比如 “桃园三结义”,正史里就一句 “先主与二人寝则同床,恩若兄弟”,他愣是给扩写成了一整套结义流程,还加了 “桃园”“焚香” 这些细节。

横槊赋诗这段也一样,苏轼给了个 “诗兴大发” 的由头,他就顺着这个由头,把曹操的性格、赤壁之战的伏笔全串进去了,不得不说,这编故事的本事是真厉害。

聊完罗贯中怎么编出横槊赋诗的,咱再说说诗本身 , 就是那首《短歌行》。

从小到大,老师都讲这是曹操的 “求贤诗”,说 “山不厌高,海不厌深,周公吐哺,天下归心” 是他想广招人才,这话没毛病,但细琢磨琢磨,诗里有两处地方,用 “求贤” 解释总觉得不对劲。

《短歌行》不只是求贤,曹操心里藏的旧人是谁

第一处是 “契阔谈䜩,心念旧恩”。

要是泛泛地招贤,哪来的 “旧恩”?总不能跟刚认识的人才聊 “咱们以前的交情” 吧?第二处是 “月明星稀,乌鹊南飞,绕树三匝,何枝可依”。

清朝有个叫沈德潜的学者说,这是写 “客子无所依托”,也就是有人没地方去、没靠山。

要是单纯求贤,直接说 “快来我这儿” 就行,犯不着写得这么绕。

其实,我以前也没多想,就跟着课本学 “求贤诗”,后来翻《三国志》看到曹操打赤壁时的年纪,才有点新想法 , 那会儿曹操已经五十四岁了。

搁古代,这年纪算挺大的了,人生快到下半场,他心里想的,可能不只是招新人,还有念旧人。

诗里第一句就说 “人生几何!譬如朝露,去日苦多”,这哪是求贤时的豪迈?明明是老人对时光的感慨。

那这个让曹操 “心念旧恩”“沉吟至今” 的旧人是谁呢?答案其实挺明显的,就是刘备。

俩人早年有过一段 “蜜月期”, 当年刘备被吕布打败,没地方去,只好投奔曹操。

曹操对他是真不错,不仅封他做豫州牧、左将军,还跟他 “出则同舆,坐则同席”,搁现在就是出门一起坐车,吃饭坐一桌,这待遇在曹操手下没几个人有。

曹操甚至还跟刘备说 “今天下英雄,唯使君与操耳”,把刘备当成唯一的对手兼知己,这份看重,可不是随便给的。

但刘备没跟曹操长久待下去,他借着讨伐袁术的机会,带着兵逃回了徐州,之后就跟曹操彻底撕破脸,开始对着干。

接下来的十几年,刘备一直没自己的地盘,今天投袁绍,明天投刘表,到处寄人篱下,可不就是《短歌行》里说的 “绕树三匝,何枝可依”?

有人可能会问,曹操对刘备这么好,刘备为啥非要跑?其实看看当时的情况就懂了。

鲁肃当年劝孙权的时候说过一句话,“今肃可迎操耳,如将军,不可也。”

意思是我鲁肃降了曹操,还能当个小官,可您是诸侯,降了曹操,能有好下场吗?

刘备也是诸侯,他心里比谁都清楚,自己要是真留在曹操身边,早晚得被收拾。

《三国志》里也写了,刘备 “折而不挠,终不为下者,抑揆彼之量必不容己”,说白了就是他知道曹操容不下自己,跑不只是为了争天下,更是为了保命。

如此看来,《短歌行》里的那些话,就像曹操在跟刘备隔空喊话。

“但为君故,沉吟至今”,是说我一直想着你;“心念旧恩”,是说咱以前的交情我没忘;“山不厌高,海不厌深”,是说我这儿还能容下你,回来吧。

可刘备就是不回头,俩人就这么一个追、一个跑,从徐州追到荆州,从赤壁追到汉中,一辈子都在对着干。

回头再看俩人 “出则同舆,坐则同席” 的时候,曹操说 “天下英雄,唯使君与操耳”,那句话其实就是一切的开始。

曹操可能是真欣赏刘备,想跟他一起打天下;刘备却知道,跟曹操走得太近,早晚得出事。

俩人的性格、追求从一开始就不一样,就算没有后来的反目,也未必能走到一起。

罗贯中之所以把横槊赋诗和《短歌行》写进《三国演义》,其实是把这段 “追与跑” 的故事变得更有感情了。

要是没有这首诗,曹操对刘备的欣赏、遗憾,可能就只能靠 “煮酒论英雄” 那一段体现;

有了这首诗,曹操就不再是个只懂争天下的奸雄,多了几分念旧的温柔;

刘备的坚持,也不是单纯的 “反曹”,而是为了活下去、为了自己的理想。

说到底,《短歌行》不只是一首诗,更是曹刘俩人一生的缩影。

一个在诗里劝 “回来吧”,一个在现实里 “不回头”,这种反差,比任何小说情节都更有意思。

而罗贯中最厉害的地方,就是把正史的骨、文学的肉、人物的情全揉在一起,让我们现在读起这段故事,还能感受到俩人当年的无奈与执着。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com